昇華園

흩어진 존재를 위한 조용한 방문

류창현 / RYU CHANG HYUN / Studio-1

부족한 장사 시설로 인한 새로운 장례 문화 형성

대한민국은 오랜 세월 매장을 중심으로 한 장례 풍습을 이어왔다. 이는 유교적 사상, 특히 조상 숭배와 효의 전통에 기반한 조선시대의 유풍으로, 자연을 훼손하지 않고 산을 파서 부모를 모시던 풍습에 뿌리를 두고 있다. 그러나 빠른 고령화와 국토 면적의 협소함, 봉안시설의 포화로 인해 기존의 매장과 봉안 위주의 장례 방식은 지속가능성을 위협받고 있다.

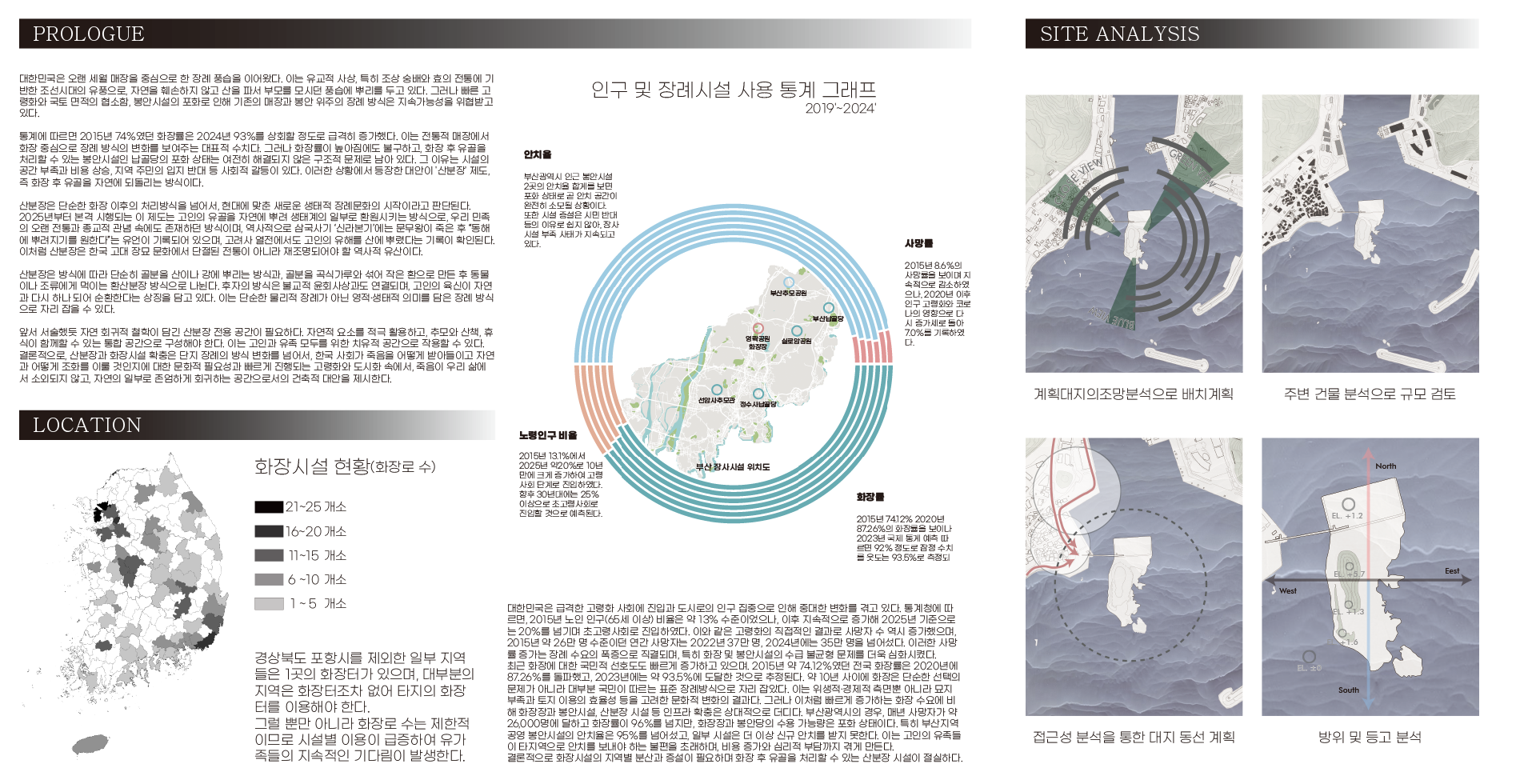

통계에 따르면 2015년 74%였던 화장률은 2024년 93%를 상회할 정도로 급격히 증가했다. 이는 전통적 매장에서 화장 중심으로 장례 방식의 변화를 보여주는 대표적 수치다. 그러나 화장률이 높아짐에도 불구하고, 화장 후 유골을 처리할 수 있는 봉안시설인 납골당의 포화 상태는 여전히 해결되지 않은 구조적 문제로 남아 있다. 그 이유는 시설의 공간 부족과 비용 상승, 지역 주민의 입지 반대 등 사회적 갈등이 있다. 이러한 상황에서 등장한 대안이 ‘산분장’ 제도, 즉 화장 후 유골을 자연에 되돌리는 방식이다.

산분장은 단순한 화장 이후의 처리방식을 넘어서, 현대에 맞춘 새로운 생태적 장례문화의 시작이라고 판단된다. 2025년부터 본격 시행되는 이 제도는 고인의 유골을 자연에 뿌려 생태계의 일부로 환원시키는 방식으로, 우리 민족의 오랜 전통과 종교적 관념 속에도 존재하던 방식이며, 역사적으로 삼국사기 ‘신라본기’에는 문무왕이 죽은 후 “동해에 뿌려지기를 원한다”는 유언이 기록되어 있으며, 고려사 열전에서도 고인의 유해를 산에 뿌렸다는 기록이 확인된다. 이처럼 산분장은 한국 고대 장묘 문화에서 단절된 전통이 아니라 재조명되어야 할 역사적 유산이다.

산분장은 방식에 따라 단순히 골분을 산이나 강에 뿌리는 방식과, 골분을 곡식가루와 섞어 작은 환으로 만든 후 동물이나 조류에게 먹이는 환산분장 방식으로 나뉜다. 후자의 방식은 불교적 윤회사상과도 연결되며, 고인의 육신이 자연과 다시 하나 되어 순환한다는 상징을 담고 있다. 이는 단순한 물리적 장례가 아닌 영적·생태적 의미를 담은 장례 방식으로 자리 잡을 수 있다.

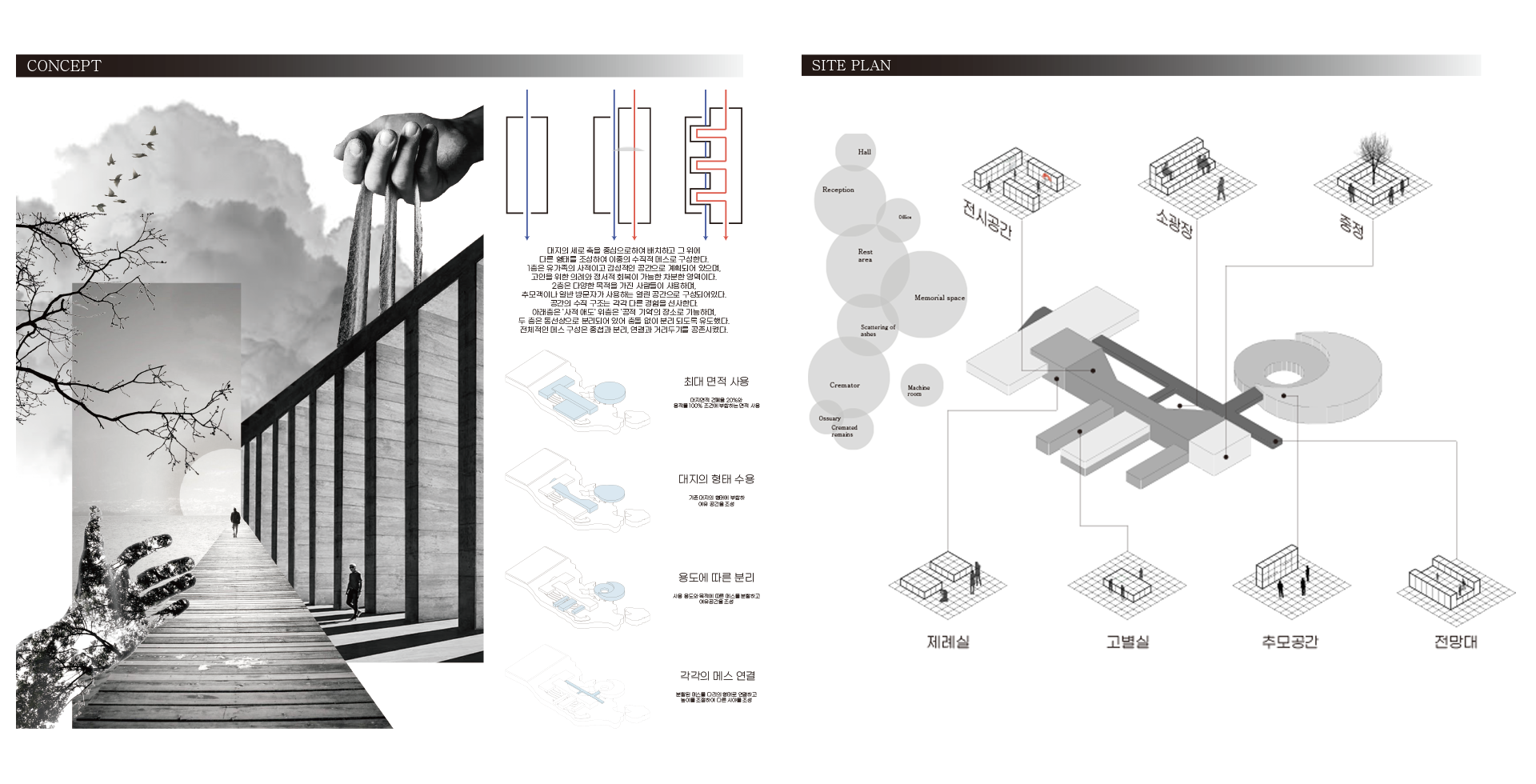

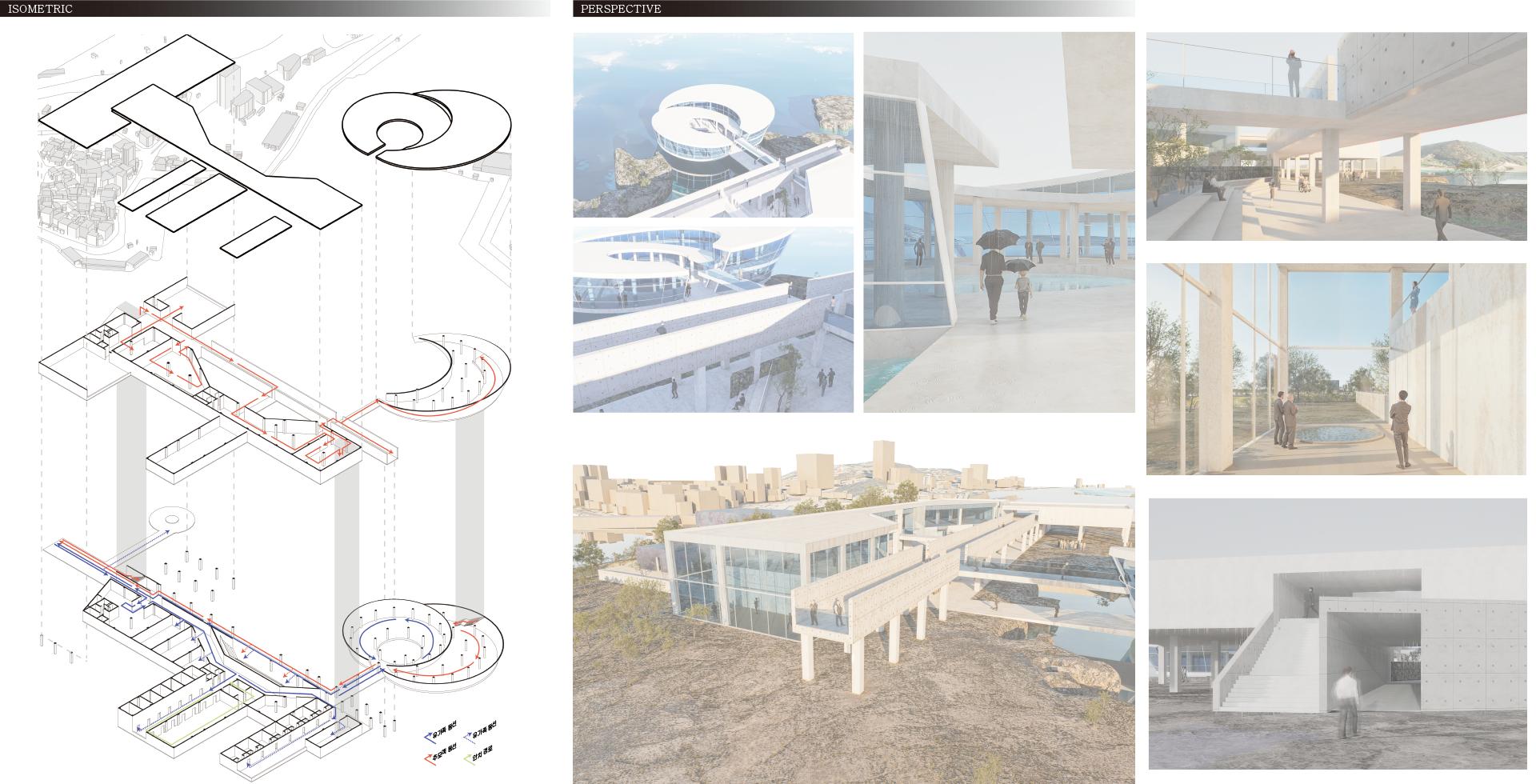

앞서 서술했듯 자연 회귀적 철학이 담긴 산분장 전용 공간이 필요하다. 자연적 요소를 적극 활용하고, 추모와 산책, 휴식이 함께할 수 있는 통합 공간으로 구성해야 한다. 이는 고인과 유족 모두를 위한 치유적 공간으로 작용할 수 있다.

결론적으로, 산분장과 화장시설 확충은 단지 장례의 방식 변화를 넘어서, 한국 사회가 죽음을 어떻게 받아들이고 자연과 어떻게 조화를 이룰 것인지에 대한 문화적 필요성과 빠르게 진행되는 고령화와 도시화 속에서, 죽음이 우리 삶에서 소외되지 않고, 자연의 일부로 존엄하게 회귀하는 공간으로서의 건축적 대안을 제시한다.